「大寒」到来!

1 日前

〜かんさつの小ネタとお気に入りの本〜

| 水田脇に生えるイヌホタルイ。緑色の部分は茎。 |

|

| イヌホタルイの花。華美な花びらなどはない。 |

|

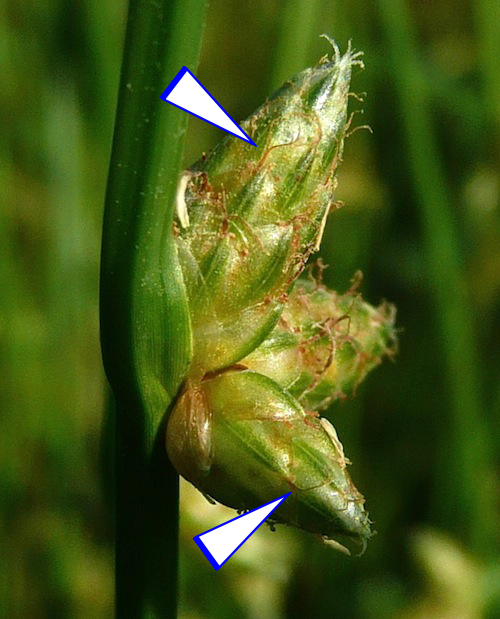

| イヌホタルイの花穂。三角で示したところはめしべで先は二つに分かれている。 |

| 道ばたに何やら変な形の花。ウマノスズクサ。 |

| 正面から見たウマノスズクサの花。 ぽかんと口を開けた感じ。色はシブい。 |

| 横から見たウマノスズクサの花。 |

|

| マルヒメツヤドロムシか?全身黄色っぽいぞ。 |

|

| マルヒメツヤドロムシ?これは全身黒。脚は赤っぽいんだな。 |

2009 All Rights Reserved 自然観察おぼえがき.

Blogger Templates created by Deluxe Templates • Wordpress designed by Acosmin